ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

1) Помещичья собственность[1] на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.

3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, номер 88, 19 августа 1917 г.).

О земле

Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учредительным собранием.

Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:

1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема.

Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.

За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования.

2) Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления.

3) Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и т.под. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их.

Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога за пользование ими определяется законодательным порядком.

4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их.

Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного собрания.

5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа.

Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.

6) Право пользования землей получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.

При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжение 2 лет, сельское общество обязуется, до восстановления его трудоспособности, на этот срок прийти к нему на помощь путем общественной обработки земли.

Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение.

7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме.

Формы пользования землей должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.

8) Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями.

Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства.

При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным.

Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших.

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены.

Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению.

Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя государство.

Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, наконец, по жребию, либо по соглашению.

Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами крестьянских депутатов.

[5] Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.

Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов-Ленин.

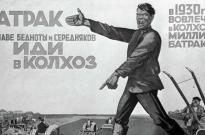

Постановление политбюро ЦК ВКП(б)

О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Постановление политбюро ЦК ВКП(б)

Совершенно секретно 30 января 1930 г.

I

Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность этих мероприятий в связи с приближающейся с.-х. кампанией, ЦК постановляет:

В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных районах по мере действительно массового развёртывания коллективизации, следующие мероприятия:

Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наёмного труда в сельском хозяйстве (разд. 7 и 8 Общих начал землепользования и землеустройства). Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома.

Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.

Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами мероприятиям принять в отношении кулаков следующие меры:

первая категория — контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии;

вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдалённые местности Союза ССР и в пределах данного края в отдалённые районы края;

в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках.

Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств должно строго дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем, примерно, 3-5%. Настоящее указание (3-5%) имеет целью сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств.

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В отношении же кулаков, члены семей которых длительное время работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход с выяснением положения соответствующих лиц не только в деревне, но и у соответствующих заводских организаций.

II. О Высылке и расселении кулаков

В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее:

Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль-май), исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 000 и подвергнуть выселению в отдалённые районы — 150 000 кулаков; озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 апреля эти мероприятия были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее, чем половины указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей СССР и согласовано с краевыми комитетами ВКП(б).

Члены семей высылаемых и заключённых в концлагеря кулаков могут, при их желании и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или постоянно в прежнем районе (округе). Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям следующее распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке (в тыс.):

Средняя Волга. Концлагерь — 3-4. Высылка — 8-10.

Сев. Кавказ и Дагестан. Концлагерь — 6-8. Высылка — 20.

Украина. Концлагерь — 15. Высылка — 30-35.

ЦЧО. Концлагерь — 3-5. Высылка — 10-15.

Нижняя Волга. Концлагерь — 4-6. Высылка — 10-12.

Белоруссия. Концлагерь — 4-5. Высылка — 6-7.

Урал. Концлагерь — 4-5. Высылка — 10-15.

Сибирь. Концлагерь — 5-6. Высылка — 25.

Казахстан. Концлагерь — 5-6. Высылка — 10-15.

В отношении остальных областей и республик аналогичную намётку поручить произвести ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК ВКП(б).

Высылку произвести в округа Северного края — 70 тыс. семейств, Сибири — 50 тыс. семейств, Урала — 20-25 тыс. семейств, Казахстана — 20-25 тыс. Районами высылки должны быть необжитые и мало обжитые местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных работах или промыслах (лес, рыба и пр.).

Высылаемые кулаки подлежат расселению в этих районах небольшими посёлками, которые управляются назначаемыми комендантами.

Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства в соответствии с характером их работы на новом месте и необходимый на первое время минимум продовольственных запасов. Денежные средства высылаемых кулаков также конфискуются с оставлением, однако, в руках кулака некоторой минимальной суммы (до 500 рублей на семью), необходимой для проезда и устройства на месте.

В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им новых участков вне колхозных полей, руководствоваться следующим:

окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, чтобы поселение в отведённых районах допускалось лишь небольшими посёлками, управление которыми осуществляется специальными комитетами (тройка) или уполномоченными, назначаемыми райисполкомами и утверждаемыми окрисполкомами.; б) расселяемым кулакам этой категории средства производства оставляются в размерах, минимально необходимых для ведения хозяйства на вновь отводимых им участках;

на расселяемых возлагаются определённые производственные задания по сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной продукции государственным и кооперативным органам;

окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах использования расселяемых кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и колониях на лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и других работах;

в отношении кулацких семей, веселенных за пределы районов, необходимо в частности иметь в виду возможность их расселения с противопоставлением — где это возможно — отдельных элементов молодёжи остальной части кулаков. При этом следует использовать такие методы, как собирание ими подписки на газеты и литературу, создание библиотек, организация общих столовых и другие культурно-бытовые мероприятия. Считать возможным в некоторых случаях привлечение отдельных групп молодёжи к выполнению в порядке добровольчества тех или иных работ для местных советов, для обслуживания бедноты и т.п., а также создание особого вида производственных артелей и с.-х. объединений, например, в связи со строительными и мелиоративными работами, а также облесением, корчёвкой леса и т.д. Все эти мероприятия должны проводиться под строжайшим контролем местных органов власти.

Описки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в отдалённые районы, устанавливаются райисполкомами на основании решений собраний колхозников, батрацко-бедняцких собраний и утверждаются окрисполкомами. Порядок расселения остальных кулацких хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами.

III. О конфискации и распоряжении конфискованным имуществом

Конфискация имущества кулаков производится особоуполномоченными райисполкомов с обязательным участием с/совета, председателей колхозов, батрацко-бедняцких групп и батрачкомов.

При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого имущества, с возложением на с/советы ответственности за полную сохранность конфискованного.

Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество передаются РИКами в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением конфискованного в неделимый фонд колхозов с полным погашением из конфискуемого имущества причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) государственным и кооперативным органам.

Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, должны обеспечить полный засев передаваемой земли и сдачу государству всей товарной продукции.

Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные нужды с/советов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков.

Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трёх категорий отбираются и заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на хранение в соответствующие органы Наркомфина. Всякая выдача выселяемым кулацким хозяйствам из взносов в сберегательные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной коллективизации безусловно прекращается.

Паи и вклады кулаков всех трёх категорий в кооперативных объединениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их исключаются из всех видов кооперации.

Принимая настоящие решения относительно ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации, ЦК категорически указывает, что проведение этих мероприятий должно находиться в органической связи с действительно массовым колхозным движением бедноты и середняков и являться неразрывной составной частью процесса сплошной коллективизации. ЦК решительно предостерегает против имеющихся в некоторых районах фактов подмены работы по массовой коллективизации голым раскулачиванием. Лишь в сочетании с самой широкой организацией бедноты и батрачества и при сплочении бедняцко-середняцких масс на основе коллективизации, необходимые административные меры по раскулачиванию могут привести к успешному разрешению поставленных партией задач в отношении социалистического переустройства деревни и ликвидации кулачества.

ЦК подчёркивает, что все указанные мероприятия должны быть проведены на основе максимального развёртывания инициативы и активности широких колхозных, в первую очередь батрацко-бедняцких, масс и при их поддержке. Решениям о конфискации кулацкого имущества и выселении кулаков должны предшествовать постановления общего собрания челнов колхоза и собрания батрачества и бедноты. Предупреждая против недооценки трудностей, связанных с осуществлением этих мероприятий и требуя от местных организаций принятия всех мер для максимально организованного их проведения, ЦК обязывает крайком и нац. ЦК установить не на словах, а на деле постоянное руководство за проведением настоящих решений в жизнь.

IV. Особые постановления

В помощь местным парторганизациям по проведению указанных выше мероприятий, ЦК постановляет мобилизовать на 4 месяца из промышленных областей (Московской, Ленинградской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Харьков — Донбасс и т.д.) 25000 партийцев не ниже окружного масштаба. Мобилизованные должны выехать на места не позднее 20 февраля.

Предоставить ОГПУ право на время проведения этой кампании передоверять свои полномочия по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ в областях. В этих случаях рассмотрение дел производится совместно с представителями крайкомов ВКП(б) и прокуратуры.

На текущий бюджетный 1929/30 г. увеличить штаты ОГПУ на 800 чел. уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для обслуживания тех административных районов, где таких уполномоченных нет. Этих 800 товарищей разрешить ОГПУ мобилизовать, прежде всего, за счёт старых чекистов из запаса. Кроме того, увеличить состав войск ОГПУ на 1100 штыков и сабель (на текущий бюджетный год). РВСР передать ОГПУ соответствующее количество личного состава.

Предложить Совнаркому СССР в трёхдневный срок рассмотреть смету необходимых расходов, связанных с проведением указанных мероприятий, сметы на расходы по выселению кулаков в отдалённые районы и сметы на организацию новых дополнительных лагерей в районах Сибири и Северного края. ОГПУ — представить эти сметы.

Поручить НКПС’у и ОГПУ в 5-дневный срок разработать план необходимых железнодорожных перевозок.

Поручить НКТруду и ВЦСПС и вместе с тем ВСНХ и НКПС принять немедленные меры по очистке промышленных предприятий в городах от отдельных кулацких элементов (не допуская какой-либо общей кампании чистки на предприятиях), а также принять жёсткие меры к дальнейшему недопущению таких элементов на производство.

Обязать партийные комитеты (особенно Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева), ОГПУ и НКПросы союзных республик принять более решительные меры по борьбе в ВУЗах и ВТУЗах с контрреволюционными группировками молодёжи, связанной с кулацкими элементами в деревне.

Срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях в духе полного исключения какой бы то ни было возможности превращения руководящих органов этих объединений (церковные советы, сектантские общины и пр.) в опорные пункты кулачества, лишенчества и вообще антисоветских элементов.

Поручить Оргбюро ЦК дать директиву по вопросу о закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и проч. И о борьбе с религиозным и сектантским движением, в целях устранения тормозов в соваппарате, мешающих проведению в жизнь принятых подавляющей массой крестьянства решений о закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и т.п. В этой директиве указать также на необходимость особо осторожного проведения этих мероприятий в отсталых национальных районах.

Вытекающие из настоящего постановления законодательные изменения поручить СНК СССР издать в 5-дневный срок с тем, чтобы они были введены в действие крайисполкомами и правительствами национальных республик в районах сплошной коллективизации немедленно, а в остальных — в зависимость от темпа развития сплошной коллективизации в этих районах.

Срочно (в 3-дневный срок) издать не подлежащий опубликованию декрет о повсеместном (а не только в районах сплошной коллективизации):

запрещении свободного переселения кулаков из мест своего жительства без разрешения райисполкомов под угрозой немедленной конфискации всего имущества

запрещении распродажи кулаками своего имущества и инвентаря под угрозой конфискации и других репрессий.

Исторический архив. 1994. № 4. С. 147-152.

М. А. ШОЛОХОВ — И. В. СТАЛИНУ

16 января 1931 г.

Станица Вешенская

Тов. Сталин!

В колхозах целого ряда районов Северо-Кавказского края создалось столь угрожающее положение, что я считаю необходимым обратиться прямо к Вам.

Выполняя план хлебозаготовок, колхозы получили на прокорм рабочего скота, примерно, по 10 п[удов] на голову твердых кормов: зерна, отрубей, отходов от триеров и пр. Эти запасы берегутся к началу весенних полевых работ. А так как в 30 г. степной покос не дал сена (травы выгорели), то лошади и быки осенью 30 г. с подножного корма перешли на питание соломой и мякиной.

Осенью до глубоких заморозков пахали под зябь. Скот из пахоты вышел донельзя истощенным, и когда, вместо обычного корма, его поставили на солому, он дошел до пределов истощения и в декабре от бескормицы начал дохнуть.

Сколь грозно положение, судите по следующим цифрам: в колхозе «Красный Маяк» Миллеровского района (колхоз считается примерным!) из 65 лошадей издохло 12. Ездят только на 4, остальные лежат. В Новопавловском колхозе Кашарского района в 1-й бригаде из 180 лошадей, насчитывавшихся осенью 30 г., к 12 января этого года осталось 67 лошадей, 113 издохло. Не лучше и в остальных бригадах.

Ежедневно дохнет по 3—4 и больше лошадей. В большинстве колхозов или уже начался массовый падеж скота, или скот находится в состоянии крайнего истощения. По Вешенскому району быков и лошадей издохло более 1000 шт[ук], и если положение останется прежним, если колхозы не будут в самый кратчайший срок обеспечены кормом для скота, то к весне его останется 20—30%, но и оставшийся не будет в состоянии работать; а следовательно, создается самая непосредственная угроза весенней посевкампании.

Мне не хочется умножать примеров и приводить цифры издохшего скота по другим колхозам, чтобы не отнимать у Вас время. Достаточно того, что это явление не единичное и им поражены подавляющее большинство колхозов.

Т. Сталин! Положение в районах б[ывшего] Донецкого округа без преувеличения — катастрофическое. Так хозяйствовать нельзя! Районная печать скромно безмолвствует, парторганизации не принимают никаких мер к улучшению дела с прокормом оставшегося в живых скота. Каждый день промедления стоит стране большие тысячи рублей.

Таким «хозяйствованием» единоличнику не докажешь преимущества колхозов перед единоличным хозяйством, не исправив создавшегося положения. Колхозники морально подавлены и надо видеть лица их, когда они тянут трупы лошадей мимо дворов единоличников, у которых скот не дохнет и не поднимается за хвосты.

Я видел проездом в пяти — шести колхозах, как задают корм лошадям: сыпят мякину в корыта, лошади расковыряют ее мордами, помечут под ноги, затолочат в навоз, а через час конюхи подбирают ее из-под ног и... сыпят обратно в корыта. Во многих колхозах лошадей уже не гоняют на водопой; не потому, что это — удобней, а потому, что лошади не в состоянии дойти до водопоя, лежат.

На фоне острой кормовой нужды, особенно сильно сказывающейся в хохлачьих р-нах, как-то нехорошо поражает вид совхозовских лошадей, сытых, упитанных. Совхозы помещаются в б[ывших] помещичьих имениях и это рождает у колхозников дикие аналогии. В совхозах хватает зерна. И колхозник — б[ывший] партизан, зло блестя глазами, говорит: «у панив и раньше была справниша худоба»... А совхозы уже переименовывают в «Совпаньски экономии». И это же иногородние, которые в 1919 году люто бились с казаками, среди которых очень много красных партизан и добровольцев-красноармейцев.

Несколько строк о мясозаготовках: из глубинных районов скот перебрасывается к станции, стельных коров, быков и овец гонят в одном гурте. Быки бьют коров и те «скидывают», телятся на шляхах, в степи, зачастую за 10—20 верст от жилья, разумеется, издыхают... на прогоне. Между сл[ободами] Ольховый Рог и Новопавловка (30 верст) я видел 3 коровьих трупа. В самой слободе Новопавловке до вечера лежала, издыхая, краснонемецкой породы отличная корова, стельная, запоротая быками.

Телят ростят вместе с детишками в хате, от детишек отрывают молоко теленку и наоборот. Вам понятно, конечно, какое воздействие на психику колхозника производит вид дохнущего по дорогам скота.

Горько, т. Сталин! Сердце кровью обливается, когда видишь все это своими глазами, когда ходишь по колхозным конюшням, мимо лежащих лошадей; когда говоришь с колхозником и не видишь глаз его, опущенных в землю.

По слободам ходят чудовищно разжиревшие собаки, по шляхам валяются трупы лошадей. А ведь зима не дошла и до половины.

Т. Сталин! 10 пудов[2] зерна на лошадь или быка, даже не зерна, а отрубей или отхода, спасут оставшийся скот. Но в крае, видимо, забыли арифметику и не учитывают того, что 10 п[удов] зерна стоят 10 рублей, а лошадь — 150—200.

Пошлите комиссию в б[ывший] Донецкий округ и Вы убедитесь в достоверности того, что я Вам сообщаю. М. Шолохов.

М. А. ШОЛОХОВ — И. В. СТАЛИНУ

4 апреля 1933 г.

Станица Вешенская

т. Сталин!

Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода[3] колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, район, как будто, ничем не отличается от остальных районов нашего края. Но причины, по которым 99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие, несколько иные, нежели, скажем, на Кубани.

Прошлые годы Вешенский район был в числе передовых по краю. В труднейших условиях 1930—31 гг. успешно справлялся и с севом и с хлебозаготовками. О том, как парторганизация боролась за хлеб, красноречиво свидетельствуют цифры роста посевных площадей. Посевная площадь по колхозно-единоличному сектору: 1930 г. — 87 571 гек., 1931 г. — 136 947 гек., 1932 г. — 163 603 гек.

Как видите, с момента проведения сплошной коллективизации посевная площадь выросла почти вдвое. Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали волам, сколько трудов положили и коммунисты и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя, — я постараюсь — в меру моих сил и способностей — отобразить во второй книге «Поднятой целины». Сделано было много, но сейчас все пошло насмарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без Вашей помощи невозможно.

Вешенский район не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян не потому, что одолел кулацкий саботаж и парторганизация не сумела с ним справиться, а потому, что плохо руководит краевое руководство. На примере Вешенского района я постараюсь это доказать.

В 1931 г. колхозы Вешенского района полностью выполнили план хлебозаготовок в 21 000 тонн, заготовили семена на 163 603 гек. озимого и ярового клина, выдали колхозникам на трудодни 7323 тонны (8½[4] пудов, в среднем, на едока) и осенью подняли 73 000 гек. зяби. Весною 1932 г. приступили к севу. Решение ЦК и Совнаркома «О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г.»[5] застало колхозы нашего района еще в момент сева колосовых. Его проработали во всех бригадах, распространили широчайшим образом. И оно сыграло немалую роль в деле поднятия производительности труда! Колхозника ориентировали так: «В прошлом году колхоз ваш сдал на хлебозаготовки одну тысячу тонн, а в этом году, при сниженном плане, сдаст меньше. Остальное — ваше! Распределяйте на трудодни и распоряжайтесь, как хочете».

План сева к 26 мая был выполнен по району целиком, включая и 13 000 гектар[ов] дополнительного. Но надо сказать, что на изрядной и никем не учтенной площади высев зерна был произведен в значительно меньшей норме, чем полагалось бы, т. к. зерно крали колхозники во время сева из сеялок. В этом деле бесспорно одно: воровали не «из любви к искусству» и не ради стяжания, а, в большинстве случаев, потому, что в 1931 г. получили — по сути — полуголодную норму (8½ пудов на едока), да из этой нормы весною 1932 г., когда край прислал дополнительный план по пшенице, взяли на обсеменение часть выданного осенью хлеба.

Каков был урожай по верхнему Дону в 1932 г.? Я изъездил и исходил много полей, и не только колхозов Вешенского, но и соседних районов. Урожай можно смело назвать «лоскутным». Он и пестр был, как лоскутное одеяло. Стогектарная клетка пшеницы, посеянной в первых числах апреля, на вид давала 30—35 пудов, а рядом такая же клетка пшеницы, посеянной в конце апреля либо в начале мая, выглядела неизмеримо хуже. В одном и том же колхозе урожай колебался от 4 пудов с гектара до 40. Большое количество посевов — преимущественно поздних — погибло окончательно. Так, по колхозам Вешенского района из общей посевной площади в 163 603 гек. погибло 14 017 гек. одной пшеницы, да 6866 гек. пропашных.

В конце июня секретарь РК Луговой[6] получил двухмесячный отпуск по болезни. С этим временем совпал уход старого председателя РИК’а[7]. Заворг РК Лимарев[8] и новый председатель РИК’а Карбовский приступили к составлению хлебофуражного баланса, используя данные районной комиссии по определению урожайности.

Районная комиссия, определявшая урожайность, в большинстве состояла из людей, новых в районе, абсолютно не знавших ни условий района, ни того, как проводился весенний сев. Комиссия не учла того обстоятельства, что 20 883 гек. погибших посевов не исчерпывали минусов районного хозяйства, что помимо этого по колхозам имелась огромная неучтенная площадь поздних, забитых сорняками хлебов, которая даст значительно сниженную урожайность. Поэтому-то и была допущена переоценка урожайности. В среднем ее установили по пшенице 5 центнеров с 1 гектара и по ржи 7 центнеров, а в среднем по всем культурам, включая все колосовые и пропашные, — 5 центнеров с 1 гектара.

Опираясь на выводы комиссии, районное руководство, составлявшее хлебофуражный баланс, пришло к заключению, что валовая продукция по району составит 82 000 тонн. Нелепость такого предположения очевидна уже по одному сопоставлению следующих цифр: известно, что урожай 1932 г. был ничуть не лучше урожая 1931 г., следовательно, если за отправное брать одинаковую урожайность этих лет, то прирост валовой продукции и в 1932 г. должен идти только за счет прироста посевной площади. Валовая продукция по району за 1931 г. составляла 43 165 тонн, посеяли в 1932 г. по сравнению с 1931 г. на 26 656 гек. больше, перемножив 26 656 на 5 центнеров, мы получим, разумеется, грубый, но все же приближающийся к действительности подсчет прироста валовой продукции за 1932 год. В общей сложности валовая продукция в 1932 г. едва ли превышала 56 000—57 000 тонн. Ее же «определили» в 82 000 тонн. Просчитались... миллиона на полтора пудов. Но не только просчитались, наспех состряпав «определение урожайности», вдобавок еще и хлебофуражный баланс районные руководители составили следующим образом: на хлебозаготовки — 22 000 тонн, на выдачу по трудодням — 18 696 тонн, на прокорм скота — 17 000, остальное — на семена и на различные фонды.

8 июля заворг РК Лимарев и председатель РИК’а Карбовский были вызваны в крайком для рассмотрения хлебофуражного баланса. Баланс был рассмотрен в присутствии т. Шеболдаева[9], который обвинил вешенское районное руководство в злостном преуменьшении урожайности, а баланс назвал «кулацким». Тут же он предложил Лимарева с работы снять, а в Вешенский район послать авторитетную комиссию, в обязанности коей входило установить доподлинную урожайность и, в случае, если подтвердится преуменьшение урожайности, — районное руководство снимать и судить. Вместо намечавшихся по балансу 22 000 тонн хлебозаготовок он предложил сдать 53 000 тонн и, соответственно с этим, пересоставить остальные статьи расходов по хлебофуражному балансу.

Лимареву т. Шеболдаев запретил выезд в район, оставив его своеобразным «заложником», а тем временем в Вешенскую выехала краевая комиссия по установлению «настоящей» урожайности. В комиссию эту вошло двое: зав. зерновым сектором крайкома т. Федоров и секретарь парткома Сельмаша т. Овчинников[10].

Что послужило т. Шеболдаеву основанием для обвинения Вешенского РК в преуменьшении урожайности, я не знаю, но думаю, что т. Шеболдаев никакими твердыми данными на этот счет не располагал и что в этом деле решающую роль сыграл т. Пивоваров[11], который в конце июня на автомашине наискось пересек Вешенский район и на обратном пути из Вешенской, на полях Варваринского колхоза, над дорогой видел ранний мелионопус[12]. Мелионопус этот был действительно превосходен! Пудов на 50 с гектара[13]. После незавидных хлебов варваринский мелионопус обрадовал хозяйский глаз т. Пивоварова, но на совещании Пивоваров, вероятно, запамятовал, что не по всему Вешенскому району были такие стандартно-хорошие хлеба, и, когда в крайкоме встал вопрос об урожайности в Вешенском районе, Пивоваров заявил: «В Вешенском районе пшеница даст не меньше 10 центнеров с га. Стыдно вешенцам плакаться на плохой урожай!»

Случайное и несоответствующее действительности заявление т. Пивоварова бесспорно утвердило т. Шеболдаева в мысли, что вешенцы с урожайностью лукавят.

Перехожу к последовательному изложению событий. 14 июля Овчинников и Федоров прибыли в Вешенскую и в сопровождении заврайзо[14] Вешенского РИК’а Корешкова выехали на правую сторону Дона, где была наиболее плохая урожайность, определять на глазок «сколько даст гектар?».

Отъехали километров 10 от Вешенской. Федоров, указывая на делянку пшеницы, спрашивает у Корешкова: «По-твоему, сколько даст гектар этой пшеницы?». Корешков: «Не больше трех центнеров». Федоров: «А по-моему, — не меньше десяти центнеров!» Корешков: «Откуда тут десять центнеров?! Ты посмотри: хлеб поздний, забит осотом и овсюком[15], колос редкий. Такой урожай на этих землях был только в 1909 году. Это ведь тебе не Кубань».

Проехали километров 5 и снова стали определять. И снова разошлись в оценке... Этак несколько раз. Доехали до посевов Грачевского колхоза. Тут-то и возникла между Корешковым и Федоровым жестокая перепалка. «Сколько даст этот гектар?» — спрашивает Федоров. «Пять центнеров», — отвечает Корешков. «Не пять, а девять или десять!» — «Колос от колоса, — не слыхать девичьего голоса, и десять?» — Федоров ответил на это буквально следующее: «Если смотреть с машины, то колос действительно кажется редким, а вот ты слезь с машины, нагнись да посмотри: сплошные колоски!».

Корешков — сын батрака, украинца Криворожского района. Отца его запороли в конце 1918 г. казаки. Сам Корешков в марте 1918 г. ушел в красный партизанский отряд им. Гаврилова и с 1918 г. по 1923 г. был в Красной армии, сначала рядовым и под конец пом. комполка. Исходил все фронты, начиная с Южного и кончая Средней Азией, был два раза ранен и два раза контужен (последний раз тяжело), имеет орден Красного Знамени. После демобилизации работал на Кадиевском руднике шахтером, а потом у себя на родине председателем сельсовета. В 1930 г. окончил курсы по советскому строительству при ВЦИК’е, был направлен на Северный Кавказ и послан в Вешенский район заведовать Райзо.

Корешков — человек грубоватый от природы, вежливому обращению необученный, да вдобавок еще страдающий нервными припадками (последствия контузии) — взбешенный советом зав. зерновым сектором крайкома т. Федорова «слезть с машины, нагнуться и усмотреть сплошные колоски» — ответил: «Я вот сыму штаны, да стану раком, а ты нагнись и погляди. Не такое увидишь!..».

Снова крепко поругались. Корешков, видя беспомощность членов комиссии по части вопросов сельского хозяйства, решил убедиться в их познаниях окончательно: подъехали к затравевшей деляне. «Что тут посеяно, как вы думаете?» — спрашивает Корешков. Члены комиссии пришли к общему заключению, что посеяно просо. На самом же деле это была деляна майских паров, на которых кое-где взошло просо-падалица и редкие подсолнухи, перемешанные со всяческими сорняками...

Все это, дорогой т. Сталин, было бы смешно, если б, разумеется, не было так грустно. Так вот дальше: сопутствуемая Корешковым комиссия проехала по хлебам ряда колхозов, еще раз попытались совместно определить урожайность, но и тут неудачно. На этот раз объектом определения было просо Наполовского колхоза. Корешков утверждал, что просо даст не больше 6 центнеров, а члены комиссии полагали, что даст не меньше 14—15 центнеров. Подозревая, что члены комиссии над ним издеваются, Корешков слез с машины и заявил: «Вы езжайте и определяйте сами, а я пешком пойду в Вешенскую! Так определять нельзя!».

Кое-как примирившись, вернулись они в Вешенскую вместе. Тем временем в Вешенской срочно пересоставляли хлебофуражный баланс. Пересоставляли, но ничего не получалось, т. к. при новом плане хлебозаготовок в 53 000 тонн не выходило колхознику на трудодень по 2 кил. хлеба. А крайком ориентировал именно на эту норму. Для того чтобы «сбалансировать», Овчинников предложил на бюро РК повысить урожайность в среднем на 1 центнер. Бюро голосовало этот вопрос и, несмотря на настойчивое требование Овчинникова, повышать отказалось. «Сбалансировали же» за счет снижения нормы натуральной выдачи и за счет беспощадной урезки фуража и фондов, из коих полагалось выдавать сельским специалистам: врачам, агрономам, учителям и пр.

Овчинников уехал в Ростов и заверил крайком, что план в пятьдесят с лишним тысяч тонн вполне реален для Вешенского района. План окончательно утвердили в размере 51 700 тонн и 21 июля уже приступили к разверстанию плана по колхозам Вешенского района.

Отсюда и началось массовое хищение хлеба. Колхозник рассуждал так: «В 1931 г. план мы выполнили с напряжением, и весной на семена занимали у нас. А теперь, вместо обещанного в мае снижения, придется платить в два с половиной раза больше. Значит, хлеб заберут весь до зерна. Надо запасаться!». И начали запасаться, невзирая на постановление «Об охране общественной собственности»[16]. Воровали на покосе, на гумнах, всюду! И не только воровали, но и плохо работали.

В августе в течение трех недель шли дожди. Они погубили десятки тысяч центнеров хлеба. В один из таких дней я ехал верхом через поля Чукаринского колхоза. Дождь прошел утром. Грело солнце. Копны, испятнившие всю степь, надо было раскидывать и сушить, но бригады все были не в поле, а на станах. Подъехал к одному стану. Человек 50 мужчин и женщин лежат под арбами, спят, вполголоса поют, бабы ищутся, словом, празднуют. Обозленный, я спрашиваю: «Почему не растрясаете копны? Вы что, приехали в поле искаться да под арбами лежать?». И, при сочувственном молчании остальных, одна из бабенок мне объяснила: «План в нонешнем году дюже чижолый. Хлеб наш, как видно, весь заграницу уплывет. Через то мы с ленцой и работаем, не спешим копны сушить... Нехай пашеничка трошки подопреет. Прелая-то она заграницу не нужна, а мы и такую поедим!».

К середине ноября большая часть хлеба была обмолочена и свезена на ссыппункты. Крайком во второй раз снизил план на 11 139 тонн. По колхозам приступили к вторичному обмолоту. Чрезвычайный уполномоченный крайкома т. Гольман приступил к вывозу хлеба, оставлявшегося на семена. Начались интенсивные поиски разворованного зерна. К 14 ноября было обыскано около 1500 хозяйств из общего количества имеющихся по району 13 813 хозяйств. План хлебозаготовок к середине ноября был выполнен на 82%. Сдано было около 31 000 тонн.

Но т. к. падающая кривая поступлений хлеба не обеспечивала выполнения плана к сроку, крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного т. Овчинникова (того самого, который некогда приезжал устанавливать «доподлинную» урожайность). В день приезда Овчинников провел совещание с Гольманом и секретарем Вешенского РК Добринским. На его вопрос, «будет ли выполнен план?», Гольман ответил отрицательно. Сомнения высказал и секретарь РК Добринский. Овчинников им заявил, что «плана они не выполнят, сколь у них нет веры в его реальность», и предупредил о том, что поставит об этом в известность т. Шеболдаева.

16 декабря Овчинников, Гольман и Добринский приезжают в крайком. По представлению Овчинникова, Гольмана — члена партии с 17 или 18 года — исключают из партии, а Добринского снимают с работы с запрещением в течение 3 лет занимать ответ[ственные] парт[ийные] должности.

20 [декабря] Овчинников возвращается в Вешенскую. На расширенном заседании бюро РК, в присутствии уполномоченных РК и секретарей ячеек, прорабатывается решение крайкома о Гольмане и Добринском. Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку: «Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!».

Отсюда и начинается «ломание дров». Овчинников знал, что по колхозам в наличии имеется ничтожное количество хлеба, что переобмолот, перечистка озадков[17] и изъятие ворованного хлеба далеко не обеспечат выполнение плана. Он стоял перед очень щекотливой альтернативой: либо заявить т. Шеболдаеву, что он его обманул, заверяя в том, что 53 000 тонн — план для Вешенского района вполне реальный, либо выполнить план или приблизиться к выполнению. Но, т. к. выполнить обычными способами, применяя не противоречащие закону и партийной совести репрессии, было невозможно — и Овчинников это чудесно знал, — он и дал официальную установку парторганизации: «Хлеб взять любой ценой! Дров наломать, но хлеб взять!». Установка эта была подкреплена исключением из партии на этом же бюро РК 20 коммунистов — секретарей ячеек, уполномоченных РК и председателей колхозов, отстававших с выполнением плана хлебозаготовок.

Далее Овчинников провел следующие мероприятия, о разумности и законности которых судите сами: 1) приказал изъять весь хлеб, по всем хозяйствам района, в том числе и выданный в счет 15% аванса по трудодням; 2) задолженность каждого колхоза по хлебозаготовкам приказал разверстать по бригадам с тем, чтобы те разверстали по дворам. Таким образом контрольная цифра сдачи хлеба была доведена до каждого колхозника. Последнее мероприятие было санкционировано крайкомом.

Какие же результаты дали эти мероприятия? 1) Когда начались массовые обыски (производившиеся обычно по ночам) с изъятием не только ворованного, но и ВСЕГО ОБНАРУЖЕННОГО ХЛЕБА, — хлеб, полученный в счет 15% аванса, СТАЛИ ПРЯТАТЬ И ЗАРЫВАТЬ, чтобы не отобрали. Отыскание ям и изъятие спрятанного и неспрятанного хлеба сопровождалось арестами и судом; это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба. Чтобы хлеб не нашли во дворе, его стали выбрасывать в овраги, вывозить в степь и зарывать в снег, топить в колодцах и речках и пр.

2) Доведение контрольной цифры по сдаче хлеба до каждого хозяйства свело на нет всю ранее проделанную работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Району не хватало до 100% выполнения плана хлебозаготовок более 10 700 тонн. В среднем на каждый двор приходилось контрольного задания по 45—60 пудов (по сути урожай с 2—3 гектаров...). Произошло чудовищное и ни с чем несравнимое смешение: пошло насмарку классовое расслоение (бедняк ли, середняк ли — плати 30—40—50 пудов, а нет — исключают из колхоза, выгоняют из хаты на снег, конфискуют корову, картофель, соленые овощи, а то и все имущество, что называется, до нитки). Понятие «ударник» исчезло: 50 трудодней у колхозника на книжке или 300, или 700 — контрольная цифра для всех одинакова. Мало того, что у ударника отобрали ранее выданный 15% аванс, его и по сдаче хлеба сравняли с действительным вором и лодырем.

Собрать 10 000 тонн ворованного хлеба, т. е. такое количество, которого не было, — дело нелегкое. К выполнению плана можно было приблизиться, по мысли Овчинникова, только пустив в ход все средства. И он, по взаимной согласованности с приехавшим на место Гольмана уполномоченным крайкома Шараповым (директором Ростовского завода «Красный Аксай»)[18], дал прямую установку на перегибы, развязал руки «левакам» и массовым исключением из партии секретарей ячеек, уполномоченных РК, председателей колхозов и сельских советов, немедленными после исключения арестами вынудил стать на «левую» позицию всю полуторатысячную парторганизацию Вешенского района.

Установка Овчинникова — «Дров наломать, но хлеб взять!» — подхватывается районной газетой «Большевистский Дон». В одном из номеров газета дает «шапку»: «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА!». И начали по району с великим усердием «ломать дрова» и брать хлеб «любой ценой».

К приезду вновь назначенного секретаря РК Кузнецова и председателя РИК’а Королева по району уже имелись плоды овчинниковского внушения:

1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространившийся по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод[19], по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.

2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.

3) В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.

На первом же бюро РК новый секретарь РК поставил вопрос об этих перегибах. Было записано в решении бюро о том, что такие «методы» хлебозаготовок искажают линию партии. Об этом на другой день узнал Овчинников, приехавший из Верхне-Донского района (он работал особоуполномоченным по двум районам: Вешенскому и Верхне-Донскому), и тотчас же предложил секретарю РК: «О перегибах в решении не записывай! Нам нужен хлеб, а не разговорчики о перегибах. А вот ты с первых же дней приезда в район начинаешь разговоры о перегибах и тем самым ослабляешь накал борьбы за хлеб, расхолаживаешь парторганизацию, демобилизуешь ее!».

Кузнецов настаивал на том, чтобы записать, тогда Овчинников написал телеграмму на имя т. Шеболдаева, примерно, такого содержания: «Новое руководство Вешенского района колеблется, говорит о перегибах, а не о хлебе, и тем самым демобилизует работников мест. Необходимо ответственность за ход хлебозаготовок возложить персонально на тт. Кузнецова и Королева» и пр.

Телеграмму подписали Овчинников и Шарапов, находившийся под идейным протекторатом Овчинникова. Секретаря РК Кузнецова Овчинников ознакомил с содержанием телеграммы, на просьбу оставить в РК копию телеграммы ответил отказом. Затем пошел на телеграф, предложил, чтобы телеграмму передали не по телеграфу, а по телефону. Телеграмму передали при нем. Текст Овчинников положил в карман, а зав. телеграфом, коммунисту, на его слова — «Оставьте текст» — ответил: «Не твое дело!». Словом, телеграмму послал и «следов» не оставил... После этого он вернулся в РК и заявил Кузнецову: «Ты думаешь, что крайком не знает о перегибах? Знает, но молчит. Хлеб-то нужен? План-то надо выполнять?»

И рассказал исключительно интересный случай из собственной практики; случай, по-моему, проливающий яркий свет на фигуру Овчинникова. Передаю со слов секретаря РК Кузнецова и ряда других членов бюро РК, которым Овчинников этот же случай рассказывал в другое время.

«В 1928 г. я был секретарем Вольского ОК Нижне-Волжского края. Во время хлебозаготовок, когда применяли чрезвычайные мероприятия, мы не стеснялись в применении жесточайших репрессий и о перегибах не разговаривали! Слух о том, что мы перегнули, докатился до Москвы... Но зато целиком выполнили план, в крае не на плохом счету! На 16 Всесоюзной партконференции во время перерыва стоим мы с т. Шеболдаевым, к нам подходит Крыленко[20] и спрашивает у Шеболдаева: «А кто у тебя секретарем Вольского ОК? Наделал во время хлебозаготовок таких художеств, что придется его, как видно, судить». «А вот он, секретарь Вольского ОК», — отвечает Шеболдаев, указывая на меня. «Ах, вот как! — говорит Крыленко. — В таком случае, товарищ, зайдите после конференции ко мне». Я подумал, что быть неприятности, дал телеграмму в Вольск, чтобы подготовили реабилитирующие материалы, но после конференции на совещании с секретарями крайкомов Молотов[21] заявил: «Мы не дадим в обиду тех, которых обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоял так: или взять, даже поссорившись с крестьянином, или оставить голодным рабочего. Ясно, что мы предпочли первое». После этого Крыленко видел меня, но даже и словом не обмолвился о том, чтобы я к нему зашел!».

Как видите, помимо прямых установок для низовых партработников Овчинников употреблял для районного партактива и методы тонкой психологической обработки, не брезгуя для увеличения своего авторитета и такими вещами, как афиширование своей близости к т. Шеболдаеву.

Естественно, что после истории с решением о перегибах РК закрыл глаза на все безобразия, которые творились в районе, а если в особо исключительных случаях и говорил по поводу перегибов, то так глухо, как из воды. Решения выносились больше для очистки совести, не для проработки на ячейках, а для особой папки, на всякий случай.

После отъезда Овчинникова в Верхне-Донской район работой стал руководить Шарапов. Вот установки, которые он давал уполномоченным РК, командирам агитколонн, всем, кто заготовлял хлеб: «Не открывают ям — оштрафуй хозяйств 10—15, забери у них все имущество, картофель, солку, выкинь из домов, чтобы гады подыхали на улице! А через два часа, если не будет перелома, снова созывай собрание и снова выкидывай на мороз хозяйств десять!».

По его предложению стали широко практиковаться методы провокации. Делалось так: колхозника Иванова вызывают и говорят: «Твой сосед Петров сообщил нам, что у тебя есть яма. Признавайся, где зарыт хлеб». А Петрова вызывают и говорят ему обратное. Потом на собрании бригады колхозников стравливают, как собак, и поощряют кровавые побоища. «Страви их, чтобы волосы один на одном рвали, чтобы морды били друг другу до крови, а сам уходи в другую бригаду. Устрой там драку и иди в третью. Сам будь в стороне», — поучал Шарапов уполномоченных РК и секретарей партячеек.

О работе уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обысках крыш и разваленных печей. «Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз! Расслюнявился! Кулацкая жалость его одолела! Пусть, как щенки, пищат и дохнут, но саботаж мы сломим!» — распекал на бюро РК Шарапов секретаря ячейки Малаховского колхоза за то, что тот проявил некоторое колебание при массовом выселении семей колхозников на улицу. На бюро РК, в ячейке, в правлении колхоза, громя работавших по хлебозаготовкам, Шарапов не знал иного обращения, кроме как «сволочь», «подлец», «кусок слюнтяя», «предатель», «сукин сын». Вот лексикон, при помощи которого уполномоченный крайкома объяснялся с районными и сельскими коммунистами.

До чистки партии[22] за полтора месяца (с 20 декабря по 1 января) из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали, тотчас же арестовывали и снимали со снабжения, как самого арестованного, так и его семью. Не получая хлеба, жены и дети арестованных коммунистов начинали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках «подаяния»...

Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной «активности» по части применения репрессий, т. к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья; и не только пытали в комсодах, превращенных, буквально, в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Ниже я приведу краткий перечень тех «способов», при помощи которых работали агитколонны и уполномоченные РК, а сейчас в цифрах, полученных мною в РК, покажу количество подвергавшихся репрессиям и количество хлеба, взятого с момента применения репрессий.

По Вешенскому району: 1. Хозяйств — 13 813; 2. Всего населения — 52 069; 3. Число содержавшихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр. — 3128; 4. Из них приговорено к расстрелу — 52; 5. Осуждено по приговорам Нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ — 2300; 6. Исключено из колхоза хозяйств — 1947; 7. Оштрафовано (изъято продовольствие и скот) — 3350 хозяйств; 8. Выселено из домов — 1090 хозяйств.

Цифры эти — на 24 января, т. е. почти по конец хлебозаготовок. Теперь о результатах, полученных после применения всей суммы этих репрессий. На 24 января хлеба найдено: 1. В ямах — 2518 цент.,

2. В др. местах — 3412 цент. Всего — 5930 цент. В этот итог надо включить и отобранный 15% аванс и тот хлеб (наиболее крупные из найденных ям), который зарывали еще будучи единоличниками. Находили ямы с хлебом, зарытым еще в... 1919 г. А потом по урожайным годам: в 1924, 1926, 1928.

Теперь о методах, которые применяли во всех колхозах района согласно установкам Овчинникова и под непосредственным руководством Шарапова. Выселение из дома и распродажа имущества производилась простейше: колхозник получал контрольную цифру сдачи хлеба, допустим, 10 центнеров. За несдачу его исключали из колхоза, учитывали всю его задолженность, включая и произвольно устанавливаемую убыточность, понесенную колхозом за прошлые годы, и предъявляли все платежи, как к единоличнику. Причем соответственно сумме платежей расценивалось имущество колхозника; расценивалось так, что его в аккурат хватало на погашение задолженности. Дом, например, можно было купить за 60—80 руб., а такую мелочь, как шуба или валенки, покупали буквально за гроши...

Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, в мякинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать! Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы.

Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?

Мне казалось, что это — один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин[23]. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки, — «Сколько у тебя выселенных из домов?». «Сорок восемь хозяйств». «Где они ночуют?». Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: «А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице!».

После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии — работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за «перегиб». За что же посадили? И если посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин?

Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками.

Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:

1. Массовые избиения колхозников и единоличников.

2. Сажание «в холодную». «Есть яма?». — «Нет». — «Ступай, садись в амбар!». Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.

3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.

4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин[24] при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет — сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный), и, когда шелкнул боек, упал в обмороке.

5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский[25] при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.

6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.

8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью.

9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику — подозреваемому в краже — во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу.

9. (Нумерация нарушена Шолоховым. — Ред.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?». «Не зарывал, товарищ!». «Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.

10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.

11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.

12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.

13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.

14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.

15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по нескольку раз.

16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же... Собрание длилось без перерыва более суток.

Примеры эти можно бесконечно умножить. Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».

Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезание» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью.

Аналогичная история происходила и в Верхне-Донском районе, где особоуполномоченным был тот же Овчинников, являющийся идейным вдохновителем этих жутких издевательств, происходивших в нашей стране и в 1933 г.

Подтверждение фактов, которые я приводил, иллюстрируя работу по хлебозаготовкам, Вы можете получить в крайкоме и КрайКК[26]?. В конце марта в Вешенский район приезжали ответ. инструктор крайкома т. Давыдов и ответ. инструктор КрайКК т. Минин. Они располагают проверенным материалом по большинству приведенных мною случаев.

К Вам я обращаюсь с этим письмом вот почему: когда слух об извращении линии партии дошел до крайкома, в Вешенский район был послан член бюро крайкома — редактор краевой газеты «Молот» т. Филов. Он опросил кое-кого из райпартактива и, столкнувшись с заявлениями ряда товарищей о том, что установки на перегибы они получали из уст особоуполномоченного крайкома Овчинникова и уполн[омоченного] Шарапова, занял довольно странную позицию... Дело в том, что Овчинников на последнем пленуме крайкома был избран кандидатом в члены бюро крайкома и выдвинут секретарем Ростовского горкома. Филов, будучи в Вешенской и узнав о том, что Овчинников в свое время запретил писать в решении бюро Вешенского РК о перегибах, посоветовал секретарю РК Кузнецову: «ОВЧИННИКОВА ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАЙТЕ...».

Между тем еще до приезда Филова в районе был член бюро крайкома комсомола т. Кавтарадзе, который обследовал работу агитколонны, действовавшей под командованием Пашинского. По настоянию Кавтарадзе Пашинский и ряд работников агитколонны были исключены из партии и комсомола, а в настоящее время арестованы, находятся в заключении и ждут, когда крайком примет решение по их делу, т. к. следствие закончено и весь материал отослан в крайком.

Должен прямо сказать: крайком пока ведет линию на привлечение к ответственности «стрелочников». Глубокого всестороннего расследования событий, происходивших в Вешенском районе, не было, да, вероятно, и не будет, сколь такие авторитетные люди, как член бюро крайкома Филов, прямо советуют: «Овчинникова лучше не трогайте...». А присмотреться к тому, что происходит в районах, надо. Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над Советской властью, но и дела тех, чья рука направляла. Чего стоит, например, деятельность такого коммуниста, как уполномоченного крайкома Шарапова. Перед поездкой на пленум крайкома он зашел в РК и в моем присутствии повел следующий разговор с секретарем РК Кузнецовым: «На какой бы это козе подъехать в крайкоме, чтобы нам разрешили не весь хлеб перебрасывать с глубинок... Чтобы для колхозов левобережья оставили семенную страховку».

В это время поступления семян по всему району не превышало 5—6 центнеров в день. Было ясно, что не только 100% семфондов колхозы района не соберут, но не заготовят и 2%. Исходя из этого, я и посоветовал Шарапову: со всей большевистской смелостью заявить т. Шеболдаеву, что семенами Вешенский район не обеспечится и что переброску из глубинок необходимо немедленно прекратить. Шарапов только улыбнулся, вероятно, считая мои речи необычайно наивными. А Кузнецов сказал: «Если об этом сейчас заявить, то мало того, что ж... набьют, но и партбилет отымут!».

Будучи прекрасно осведомлены о том, что колхозы района не заготовят семян, и Шарапов и Кузнецов не заявили об этом в крайкоме, тем самым ввели крайком в заблуждение, в результате чего более 6000 тонн хлеба в феврале было переброшено из колхозов на пристанские пункты, а в марте этот же хлеб стали возить обратно. Тягло поставили, что называется, на постав, а вот теперь это тягло отказывается работать. Сев провален будет в текущем году в основном только благодаря этому.

К характеристике физиономии Шарапова будет не лишним добавить, что этот коммунист, пользовавшийся высоким доверием крайкома, уезжая из Вешенского района, не постеснялся запастись салом, конфискованным у выселенного колхозника, а также приобрести тулуп. Тулуп был расценен в 80 руб. и куплен для работников зерносовхоза, но тулуп приглянулся т. Шарапову. Ему уступили тулуп за эту же цену, но Шарапов заявил, что он не в состоянии платить такие деньги... В расценке срочно произвели «исправление» — вместо 80 руб. поставили 40, и Шарапов укатил в Ростов в купленном по дешевке тулупе и с запасом сала...

В заключение — о «видах на будущее»: если в 1931 г. по району было 73 000 гек. зяби, то в 1932 г. только 25 000, а план сева яровых в 1933 г. увеличен по сравнению с прошлым годом на 9000 гек.

Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов. Это на три месяца. Истощенные, опухшие колхозники, давшие стране 2 300 000 пудов хлеба, питающиеся в настоящее время черт знает чем, уж наверное не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году. Не менее истощен и скот, два месяца, изо дня в день, в распутицу возивший с места на место хлеб, по милости Шарапова и РК. Все это, вместе взятое, приводит к заключению, что план сева колхозы района к сроку безусловно не выполнят. Но платить-то хлебный налог придется не с фактически засеянной площади, а с контрольной цифры присланного краем плана. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 г. повторится и в 1933 г. Вот перспективы, уже сейчас грозно встающие перед вышедшими на сев колхозниками.

Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.

Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.

Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».

С приветом М. Шолохов.

М. А. ШОЛОХОВ — И. В. СТАЛИНУ

16 апреля 1933 г.

Станица Вешенская

Дорогой т. Сталин!

Телеграмму Вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92 000 населения, исчисляется минимально в 160 000 пудов. Из них для Вешенского района — 120 000 и для Верхне-Донского — 40 000. Это из расчета, что хлеба этого хватит до нови, т. е. на три месяца.

Разница в цифрах по районам объясняется тем, что Верхне-Донской район граничит с ЦЧО, откуда колхозники и добывают хлеб, имущие — меняя на барахло, неимущие — выпрашивая «христа ради». Для верхнедонцов есть «отдушина», а Вешенский район ее не имеет. Пухлые и умирающие от голода есть и в Верхне-Донском районе, но все же там несравненно легче. Это я знаю и по личным наблюдениям и со слов секретаря Верхне-Донского РК т. Савуша.

Савуш считает, что до нови его району будет достаточно и 20 000 пудов. Но этот оптимистический подсчет не отвечает действительности уже по одному тому, что он построен на следующих основаниях: «появилась зеленка, народ вышел на подножный корм, в июне работы меньше, следовательно, как-нибудь дотянем до косовицы...». Слов нет, не все перемрут даже в том случае, если государство вовсе ничего не даст. Некоторые семьи живут же без хлеба на водяных орехах и на падали с самого декабря месяца. А таких «некоторых» как раз большинство. Теперь же по правобережью Дона появились суслики и многие решительно «ожили»: едят сусликов, вареных и жареных, на скотомогильники за падалью не ходят, а не так давно пожирали не только свежую падаль, но и пристреленных сапных лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль...

Сейчас на полевых работах колхозник, вырабатывающий норму, получает 400 гр. хлеба в сутки. Но те из его семьи, которые не работают (дети, старики), ничего не получают. А много ли найдется таких, с закаменевшими сердцами, которые сами съедали бы эти разнесчастные 400 гр., когда дома — пухлая семья. И вот этакий ударник половину хлеба отдает детишкам, а сам тощает, тощает... Слабеет изо дня в день, перестает выполнять норму, получает уже 200 гр. и под конец от истощения и всяческих переживаний ложится, как измученный бык, прямо на пахоте. Он уж не только работать, но и по земле ходить-то не может. Такие полутрупы с полей отвозят в хутора. А дома чем его голодная семья отпечалует?

Поэтому я считаю 120 000 пудов минимальной цифрой для Вешенского района и для Верхне-Донского — 40 000. В среднем на душу выйдет по два пуда с фунтами на три месяца. Подмешивая к муке всякие корешки, проживут и работать будут, как черти. А сейчас с выработкой беда. План ярового сева по Вешенскому району 134 750 гек. Сеют с 9 апреля. По плану кончить сев колосовых должны к 27 апреля. Посеяно же всего только 18 349 гек. По району осталось еще 6,5 тыс. гек. зяби. Кончат зябь, упрутся в весновспашку, и поползет кривая вниз. Если в прошлом году, когда начался массовый сев, колхозы района засевали в день 5000—6000 гек., то в этом году больше 1000 гек. еще не засевали за день.

Верхне-Донской район по плану должен засеять 91 000 гек., а засеял только около 17 000. Уже сейчас совершенно очевидно, что эти районы к сроку планы сева не закончат.

Плохо с севом и по Миллеровскому району, где благодаря необеспеченности семенами простаивают не трактора, а целые МТС. 22 марта я послал в «Правду» телеграмму о переброске семян в Миллеровский район. «Правда» телеграмму напечатала, снабдив ее заголовком «Результат непродуманной работы», а также примечанием от редакции[27]. Бюро райкома 27 марта выносит решение по поводу этой телеграммы. В решении говорится о том, что Вешенский и Верхне-Донской районы должны были перебросить по одной тысяче тонн пшеницы на Миллеровский элеватор еще за погоду, но благодаря тому, что районные работники проявили неповоротливость и нежелание организовать перевозку, своевременная доставка зерна была сорвана. В конце решения записано: «Отметить, что со стороны Шолохова сигнализации краевым организациям не было».

Решение это несколько странное, и вот почему:

1. Дело не в том, что районы «не хотели возить» и проявили непонятную неповоротливость. О каком «нехотении» можно говорить, когда речь идет о приказе крайпосевкома? Было вот как: в начале марта Вешенский РК получает телеграмму за подписями Гарина (зам. ПП ОГПУ)[28] и Опова (крайзаготзерно) о том, чтобы колхозы района, на основании решений крайпосевкома, в течение пяти дней перевезли на Миллеровский элеватор 1000 тонн пшеницы.

При тогдашнем состоянии дорог нужно было все тягло, имеющееся в районе бросить на перевозку. Причем колхозы должны были отправить подводы сначала на пристанские пункты (расстояние от 10 до 60 кил.), погрузить хлеб, а потом уже везти его на Миллерово (от пристанских пунктов до ст. Миллерово расстояние 165—190 кил.). РК послал телеграмму, прося об отмене решения о переброске, т. к. в противном случае район рисковал оставить все тягло по дорогам Миллеровского района. Спустя несколько дней была получена телеграмма, подписанная секретарем крайкома Зиминым, подтверждающая прежнее решение. За это время наступила оттепель. Дороги стали непроездны. Угроза массовой, чуть ли не поголовной гибели скота встала во весь рост. (По плохой дороге на волах везти груз за 165—190 кил. было нельзя потому, что требовалось на такой прогон не менее 12—15 суток; на этот срок завезти с собой корм скоту было невозможно, а добыть у миллеровцев, хронически страдающих от фуражной бескормицы, тоже нельзя.) Все же к перевозке приступили. Стали возить до ближайших колхозов Миллеровского района. В просовах[29] начали ломать ноги волам и лошадям. В это же время возили из Вешенского района и миллеровцы, сотнями терявшие скот. В двадцатых числах марта колхозы Вешенского района самовольно прекратили перевозку, т. к. возить стало абсолютно невозможно, а 28 [марта] от т. Зимина была получена т[елеграм]ма, разрешавшая перевозку прекратить... Промедление с началом переброски по Вешенскому району объяснялось не тем, что районные работники оказались вдруг неповоротливыми и «не захотели» возить, а тем, что хотели получить от крайкома санкцию на уничтожение скота, чтобы потом самим не отвечать за гибель его.

[2.] Что касается того, что я не сигнализировал краевым организациям, то это просто-таки смешно. Кому же было сигнализировать, крайпосевкому, который обязывал возить? Но ведь крайпосевкому уж наверное было известно расстояние от пристанских пунктов Вешенского района до Миллерова, точно так же, как известны были и состояние дорог и последствия для тягла, коему надлежало проделать от 350 до 400 кил. А расплачиваться за все это опять придется колхозникам. Вот уж воистину: «кому-кому, а куцему всегда вдоль спины!».

Примерно в это же время, когда миллеровцы ехали за хлебом в Вешенскую, а вешенцы везли хлеб в Миллерово, произошел курьезный случай, до некоторой степени характеризующий нравы и повадки высоких людей из края: хлеб, как я уже сказал, «катают» по дорогам, и вдруг в это самое время на имя секретаря Вешенского РК поступает «молния» от члена бюро крайкома т. Филова (он же редактор «Молота», он же особоуполномоченный по севу в Миллеровском, Вешенском и Верхне-Донском районах). «Молния» такого содержания: «Молнируйте Миллерово мое имя состояние дороги тчк Можно ли проехать Вешенский район». Хлеб возить можно, а особоуполномоченному проехать порожнём нельзя... Из РК ответили, что дороги-де плоховаты, в просовах, но ехать можно. Однако Филов, как видно, убоялся дорожных лишений и прибыть не изволил...

Вы пишете, т. Сталин, «сделаем все, что требуется». А я боюсь одного: поручит крайком тому же Филову расследовать вешенские дела (ему уже однажды поручали такое), он и начнет расследовать, руководствуясь принципом: «сильного обходи, да не будешь сам бит». Ведь советовал же он однажды: «Овчинникова лучше не трогайте». Филов или подобный ему подхалим краевого масштаба ничего «не обнаружит» и не потому, что будет он от природы слеп, а потому, что из опаски не захочет всего видеть. И получится так, что к ответственности будут привлечены только низовые работники, а руководившие ими останутся безнаказанными. Филов, находящийся сейчас в Вешенском районе, так примерно и заявил секретарю Вешенского РК: «По делу об извращении линии партии в Вешенском районе будут привлечены многие работники, а дело об Овчинникове будет выделено ввиду его болезни».

Так же как и продовольственная помощь, необходима посылка в Вешенский и Верхне-Донской районы таких коммунистов, которые расследовали бы все и ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Почему бюро крайкома сочло обязательным выносить решения по поводу моей телеграммы о переброске семян, а вот по докладным запискам ответственных инструкторов крайкома и крайКК тт. ДАВЫДОВА и МИНИНА, уехавших из Вешенского района 31 марта и собравших по двум — трем колхозам огромный материал о грубейшем извращении линии партии, об избиениях и пытках, применявшихся к колхозникам, — до настоящего времени нет решения и крайком молчит? Как-то все это неладно. Кроме этого, есть целый ряд вопросов, разрешать которые районные организации не берутся. А все эти вопросы требуют скорейшего разрешения.

1. Из колхозов исключали не только тех колхозников, у которых находили краденый хлеб, но и тех, кто не выполнил контрольного задания по сдаче хлеба. Задания же не выполнило ни одно хозяйство по району. Правильность исключения районными организациями не контролировалась. По колхозам свирепствовал произвол. Зачастую, пользуясь чисто формальным предлогом (невыполнение контрольного задания), исключали только потому, что необобществленный дом колхозника приглянулся правлению колхоза, или даже потому, что у того или иного колхозника было много картофеля. Исключали, а потом начинали «раскулачивать». Всего по району было исключено около 2000 хозяйств. Сейчас им не дают земли даже для посадки овощей. При таком положении вещей все эти семьи заведомо обречены на голодную смерть. Надо же с ними что-либо делать?