Главным критерием отношения Святой Церкви к государственной власти является соответствие того или иного государственного принципа Богоустановленному миропорядку. Вопреки широко распространенному мнению, утвердившемуся в результате не совсем удачных позднейших переводов Священного Писания (в том числе и синодального), далеко не всякая власть – от Бога. Славянский перевод, наиболее близкий к греческому подлиннику, доносит до нас истинный смысл слов св. апостола Павла: «Несть бо власть, аще не от Бога» (Рим. 13, 1). Славянское слово «аще» означает отнюдь не «которая», а «если».

Св. Павел говорит не о «всякой власти», а о «властях предержащих» - имеющих высшую власть от Бога. Власть же не предержащая, власть, не основывающаяся на Богоучрежденном порядке, может быть вовсе и не властью, а ее ложным подобием, антивластью, наивысшим проявлением которой станет временное торжество Антихриста, которому христианам уж никак не положено повиноваться. Богодухновенную мысль апостола развивает и доводит до логического завершения блаженный Августин: «При отсутствии справедливости, что такое государство, как не простая разбойничья шайка, также как и разбойничья шайка, что такое, как не государство? И они (разбойники) представляют собой общество людей, управляются начальствами, связаны обоюдным соглашением, делят добычу по установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей достигает таких размеров, что захватывает города и страны и подчиняет своей власти народ, тогда открыто получает название государства».

То, что христианское учение о Богоустановленности верховной власти имеет ввиду именно власть царскую, а не любую, явствует и из слов св. апостола Петра: «Повинитеся убо всякому человечу созданию Господа ради: аще Царю, яко Преобладающу, аще ли же князем, яко от него посланным во отмщение убо злодеем, в похвалу же благотворцем» (Пет. 2, 13). Здесь ясно утверждается, что царь, как Преобладающий , является самостоятельным (самодержавным) источником всех прочих земных властей, повиновение которым обязательно только в том случае, если они «посланы» (то есть наделены полномочиями) царем.

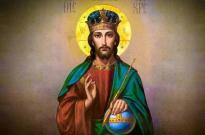

Учение Православной Церкви безусловно и бескомпромиссно утверждает, что единственной Богоустановленной властью является монархия . Ветхозаветное Божественное утверждение «Мною Царие царствуют и сильнии пишут правду» (Притч. 8, 15), слова Спасителя «Воздадите убо Кесарево Кесареви, и Божие Богови» (Матф. 22, 21) и апостольская заповедь «Бога бойтесь, Царя чтите» (1 Пет. 2, 17), ставящие почитание царя в один ряд с Богопочитанием, говорят о том, что православное учение о царской власти – это не просто богословское мнение, но догмат веры. Отрицающие этот догмат подпадают под 11 анафематизм чина Торжества Православия: «Помышляющим, яко Православные Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема».

Религиозное восприятие сущности и природы государственной власти необходимо следует из веры в сотворение Богом мира и человека. Человек создан Творцом по Его образу и подобию (Быт. 1, 26). Значит, человеческое общество в идеале должно строиться по образу и подобию Царствия Небесного. Предположить наличие там отношений, свойственных республиканскому устройству, нелепо и кощунственно.

Первым и главным Именем Божиим является Отец. «Из Него всяко отечество на небесех и на земли именуется» (Ефес. 3, 15). На земле первое государство представляло из себя семью с отцом-царем во главе. Глава семьи, вождь рода, царь народа – это последовательное развитие отеческого образа Бога. У некоторых наций произошло обожествление монарха, но христианству, разумеется, такой подход чужд. Монархия – икона Небесного Царствия, и земной царь – живая икона Небесного Царя. Икона в любом случае несовершенна, может быть, даже очень несовершенна. Но она все равно является святыней. Одно из лучших и наиболее точных определений природы царской власти принадлежит преподобному Иосифу Волоцкому: «Царь убо естеством подобен всем человеком, властию же подобен Вышнему Богу».

Постепенно структура, функции, формы государства развивались и совершенствовались, но природа его оставалась неизменной, а базовые принципы священности царского авторитета, иерархичности общества и законопослушания – незыблемыми.

Краеугольным камнем монархии является Божественное происхождение. Это происхождение лежит в основе законности (легитимности) монархии и ее предназначения осуществлять в земном мире идею справедливости, ради обеспечения которой в первую очередь существует государство как таковое. Следствием Богоустановленности царской власти является еще ряд неотъемлемых ее признаков, без которых она становится либо ущербной, либо вовсе теряет духовно-правовой статус и превращается в свою противоположность – узурпаторскую тиранию.

Святитель Филарет Московский, которого, вне всякого сомнения, можно назвать не только великим богословом и проповедником, но и выдающимся государствоведом, обоснованно доказавшим, что Богоустановленность царской власти является догматом христианской веры , писал: «(…) Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле Царя; по образу своего вседержительства – Царя Самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века – Царя Наследственного».

При определении самодержавия нужно исходить прежде всего из этимологии этого слова. Самодержавие – это то, что само себя держит. Глагол «держать» и производные от него имеют множество смыслов. Самодержавная монархия держит (имеет) верховную власть, придерживается (следует) Богоустановленных законов и традиций своего народа, содержит вверенную ей Богом страну в порядке, «честно и грозно» (по словам царя Иоанна IV) поддерживает ее авторитет в мире, удерживает (предотвращает) зло, и, в отличие от абсолютизма (уж не говоря о тоталитаризме), сама сдерживается (самоограничивается).

Самоограничение заложено в природе самодержавия: еще Сократ утверждал, что «только тот, кто научился управлять собой, может повелевать другими и быть государственным мужем». Нравственный идеал, к которому стремится самодержавный царь – благочестие, справедливость и милосердие. Учение о Божественном (а не самостоятельном или народном) происхождении царской власти ограничивает монарха сознанием ответственности перед Богом. Справедливость невозможна без самоограничения совестью – внутренним сознанием различия добра и зла. Милосердие, любовь к соотечественникам не могут существовать без самоограничения, выражаемого в соблюдении принципа законности, в следовании традициям и обычаям своего народа. Самодержец, являясь источником закона, стоит выше него, но введя закон, в обычных условиях сам его соблюдает . Точно также Господь, сотворив Вселенную, установил в ней законы, и никогда без крайней необходимости не действует в земном мире вопреки им.

В Священном Писании мы находим Богодухновенные характеристики природы самодержавия, характеристики чрезвычайно ёмкие и одновременно поэтические. «Сердце Царево в руце Божией» (Притч. 21, 1), - пишет Премудрый Соломон. В этой краткой фразе сформулированы и Богоустановленность, и Богозависимость, и ограничение совестью (ибо совесть есть проявление не ума, но сердца).

Самодержавный царь поставлен властвовать над людьми, чтобы «творити суд в правде и в судьбах их» (3 Суд. 10, 9) Словосочетание «суд и правда» многократно повторяется в Библии как первый предмет деятельности царской власти. Отсутствие царя Священное Писание прямо увязывает, как причину со следствием, с отсутствием справедливости и права. Об этом говорится в Книге Судей, в последних её словах, до этого звучавших рефреном при описании различных злодейств: «И в тыя дни не бяше царя во Израили, и муж еже угодно пред очима творяше» (Суд. 21, 25).

Даже в самой мрачной ситуации самый несовершенный, самый скованный в своих действиях, самый нерешительный и ограниченный во всех отношениях, но легитимный монарх никогда не перестает быть иконой Небесного Царя, и уже в силу этого Удерживающим , Самодержавным в высшем смысле этого слова.

Не следует обманываться внешними формами и не видеть под ними сущностное проявление Богоустановленной царской власти. Ведь не случайно Господь и святые апостолы именовали царями еще полуреспубликанских языческих Римских императоров, власть которых по человеческим законам считалась делегированной , и которые по личным качествам были чрезвычайно далеки от нравственного идеала.

Самодержавие – это не неограниченное всевластие, но напротив, самоосознание царской властью своей ограниченности, нерасторжимо связанное с верой в собственную Богоустановленность и убежденностью в своей верховности и независимости на земле…

… В основе идеи православной народной легитимной монархии лежит основанный на любви принцип взаимного служения царя и народа: «Аще будеши раб людем сим, и поработаеши им, и речеши им словеса блага, и будут ти раби во вся дни» (3 Цар. 12, 7), - убеждали царя Ровоама мудрые советники его покойного отца Соломона . Обязанность народа служить царю, но и царь – истинный, а не мнимый Служитель народа, от которого он неотделим, как голова от тела. «Явственнее в сердцах, нежели на хартиях написанное краткое, но всеобъемлющее постановление государственное, которое заключается в следующих словах: «святость власти и союз любви между Государем и народом» , - пишет святитель Филарет…

… Народность монархии Божией Милостию, ее совместимость с демократическими институтами ныне здравствующая глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна аргументирует убедительными логическими доводами и примерами: «Противопоставление монархии и демократии я считаю принципиально неправильным. В современном мире институт наследственной монархии, не обязанной властью никому, кроме Бога, и потому независимой от любых частных интересов, способен наиболее полно гарантировать права и свободы как всей нации в целом, так и отдельных граждан»…

…В тех же мыслях и в том же духе воспитан сын и наследник главы Российского императорского дома цесаревич Георгий Михайлович. «Любая власть, которой вверена судьба страны, – говорит он, - должна понимать, что она имеет дело не с «массой», не с «населением», а с народом. Тогда жизнь страны войдет в правильное русло, и отдельные ошибки и просчеты не будут иметь катастрофических последствий»…

…В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»*, принятых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года, серьезно и взвешенно сформулирована текущая позиция Церкви в вопросе взаимоотношений со светским республиканским государством. Но и в этом документе, отражающем нынешнюю конкретную историческую ситуацию, содержится цитата 6-й новеллы св. императора Юстиниана, провозглашающей извечный принцип Богоустановленности царской власти: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу»… Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном из своих выступлений дал удивительно четкое и глубокое разъяснение современной позиции Церкви в отношении монархического государственного устройства: «Мы не вправе забывать, что православная церковная традиция в определенные времена включала совершенно особое отношение к монархии как предпочтительной форме государственного устройства. Сегодня одни рассматривают такое отношение едва ли не в качестве одного из догматов Православной веры, другие же считают, что оно было всецело обусловлено преходящими историческими обстоятельствами и никоим образом не может переноситься на почву современной политической реальности. Из Слова Божия следует, что богоустановленным являются два способа государственного управления: теократия, как она описана в Книге Судей, и монархия. Причем первый в религиозном смысле является более возвышенным. Но не менее важным является и тот факт, что Священное Писание связывает способ правления с нравственным состоянием общества. По итогам длительного обсуждения в Основах социальной концепции появились такие положения: «Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или, по крайней мере, не противится ему»».

Мудрые слова Предстоятеля Русской Православной Церкви сочетают уважение к существующей власти с сохранением православно-монархического идеала, основанного на Священном Писании и Церковном Предании. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно говорил, что монархия и высокий уровень духовности и нравственности народа нерасторжимо связаны . Следуя указанному Патриархом пути, мы должны трудиться, прежде всего, над собственным совершенствованием в соответствии с учением и обычаями Святой Церкви и молиться, чтобы настал день, когда нравственное состояние нашего общества достигнет уровня, делающего возможным восстановление в России Православной Легитимной Наследственной Монархии Дома Романовых.

Закатов А.Н. Основы христианского учения о монархии в их историческом развитии и Российский императорский дом Романовых // Светоч. Альманах № 6. – Кострома, 2010. - 312 с. – С. 95-107. Выступление на пленарном заседании III Межрегиональной научно-практической конференции «Путь святости Земли Костромской. Соборность. Державность. Святость», Кострома, 4-5 февраля 2010 г. (организаторы: Администрация Костромской области, Костромское церковно-историческое общество, Костромской государственный технологический университет, Костромское региональное отделение Ассамблеи народов России «Многонациональная Кострома).

* ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

III.7. Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему.

При судействе — общественном строе, описанном в Книге Судей, — власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, причем авторитет этот сообщался Божественной санкцией. Чтобы такая власть действенно осуществлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной. При монархии власть остается богоданной, но для своей реализации использует уже не столько духовный авторитет, сколько принуждение. Переход от судейства к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Незримого царем видимым. Современные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов.

Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устроения станет естественной.

Источник Версия для печати